【Interview】ちばかおりさんインタビュー(前編):『世界名作劇場』の家は「作品を創り上げる全ての形」

ルイザ・メイ・オルコットのオーチャード・ハウスミュージアムが、”The Home of Little Women”と呼ばれるように、作品の舞台である「家」は、名作のもう一つの顔とも言えるのかもしれません。

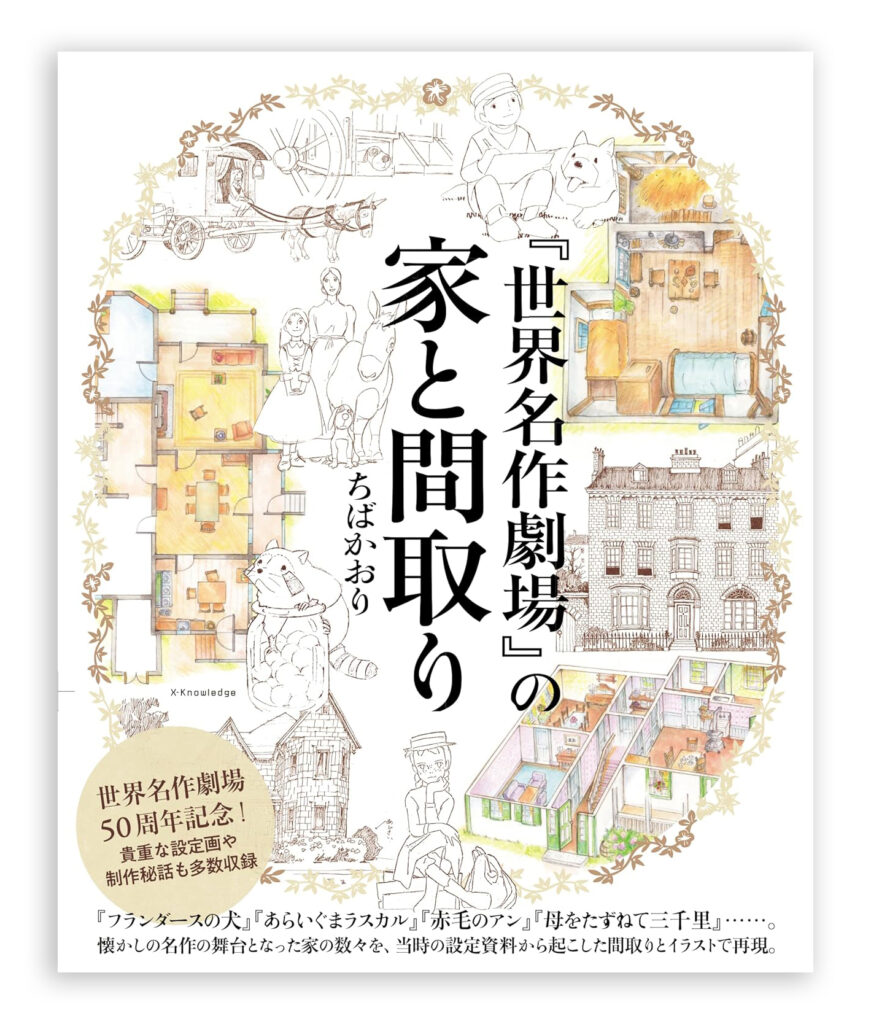

8月発売となった「『世界名作劇場』の家と間取り」(ちばかおり文/絵:エクスナレッジ)は、当時背景として何気なく観ていた主人公の生活の場である家や間取りといった新しい切り口で作品の魅力に迫った1冊です。若草物語クラブ会員でもある作者のちばかおりさんに、著書作成の背景や、世界名作劇場『若草物語』シリーズ制作者への当時の貴重な取材話などを伺いました。

(取材:2025年9月9日、オンライン)

暮らしに直結する家や間取りから見えてくる面白さへの興味

—— 今回「『世界名作劇場』の家と間取り」を手掛けられた経緯などをお聞かせください。

ちばかおりさん(以下、ちばさん): 私は、家の事情で子どもの頃に引っ越しが多かったんです。小さなアパートで部屋が1つ、2つしかない。私は3姉妹ですがそんな中で、住宅の間取りを考えることが夢や希望という感じでした。広告のチラシで間取りを見ては、「このうちがいい」「ここを私の部屋にする」「ここにベッドを置く」とか、小さい頃から姉妹みんなで遊んでいましたね。そうした理由で、間取りというものは楽しかった思い出でもあり、そして暮らしや生き方に直結するものなので、今もそういうものを通して見えてくる何かしらが、面白いな、というところがあります。

世界名作劇場は、そんな狭い家の中で、家族そろって観ていた楽しい時間の思い出でもあるのですが、このシリーズ自体「家」が1つのテーマになっているのでは、と思うところがありましたね。そうして「登場人物たちはどんなうちに住んでいたんだろう」という思いが高じて、形にしたくなったのです。なのでかなり趣味に走った本になりました。

—— 確かに当時、主人公たちがどんな家に暮らしていたか、興味津々で視聴していたことを、本を通して思い出しました。

ちばさん: リアルな私たちの暮らしは、思いのままの家や間取りに住めるわけではなく、家賃がほどよいとか、通勤に便利ということで妥協して選びますが、間取り図を見るというのは、そうした現実から少し離れて、自分の望む生き方を夢見るひとときだと思います。世界名作劇場に登場する家もそうした憧れの一つです。世界名作劇場は、物語のエッセンスが家という形で表現されているように思います。

柔らかい線に綺麗な音楽…名作劇場があった幸せで贅沢な時間

—— 本の前書きにも触れられていたように、世界名作劇場は舞台背景がきちんとしていながらも、写実に走らない柔らかい絵が特色で、観ている人が登場人物や世界観を受け入れやすいです。

ちばさん: 私はあの絵柄が本当に好きなんです。キラキラしすぎない色や影とか、ギスギス尖った絵でないというか。線や色もいい略し方ですよね。この頃ではジブリ風とも言われますが、それは逆で、もともと世界名作劇場のスタッフがジブリを立ち上げたので、この作風がジブリに引き継がれているんです。

我が家は引っ越しが多かったせいというのもあるのですが、子どもの頃、絵や物語を書いて、1人で遊ぶのが好きだったんです。その頃に世界名作劇場に出会い、とても幸せな気持ちになりました。当時は今ほど番組も多くなくほかのテレビ漫画もかなり観ていましたが、その頃は昭和の時代らしいド根性や強さがもてはやされて、スポーツでもロボットものでも、特別な力を持った人が必殺技や魔法で解決してしまう。面白いけれども、自分とは全然違う世界の人たち、という印象だったんです。

でも、『アルプスの少女ハイジ(1974年:当時はカルピスまんが劇場)』や『母をたずねて三千里(76年)』は絵柄からして優しくて、綺麗な音楽で、そしてごく普通の主人公なんですよね。特別な技を持っていたり、超能力があるわけでもなく、ドラマチック過ぎるわけでもなく、お涙ちょうだいばかりでもない。

実写だったら生々しすぎたり、道徳番組みたいになって重くなりそうなところが、柔らかい優しい線と音楽でオブラートに包まれることで、逆にスッと自分の中に入ってくる感じ。優しい絵でありながら実感できるリアリティを持って描かれているんです。自分と同じような等身大の子どもが普通の生活を送っていて、大人たちといろんなやり取りをすることに共感できました。

19世紀の話であったり、外国であったりすることもプラスに作用して、まだ見ぬ世界への憧れもちょっぴりあり、ジャストフィットでした。姉妹で台詞を覚えて再現ごっこをして遊んだりもしましたね。

—— 知らない時代や海外への憧れへの興味と面白さもありつつ、主人公が同世代で共感できる。ハイジのオープニングのブランコには心鷲掴みされましたし、日本の家の間取りとは違う暮らしぶりや藁の布団にも憧れました。

ちばさん: それをなんだか今も引きずっていると思います。今回の本ではあいにく『ハイジ』は収録できなかったのですが、『ハイジ』は初見時のインパクトがすごすぎて、「なんだこれは!」と鳥肌が立ったような感じでした。高畑勲さんや宮崎駿さんといった一流の人たちが魂を注ぎ込んで作っていたものを、毎週浴びるように観ていたという、今思えばとても贅沢な経験でした。日曜の7時半は家族みんなで正座をして静かに謹んで観る感じでしたね。

たった一場面でも―。大道具を建てたように正確な動線や設定

—— ただ、好きなことを取り上げたとはいえ、本にまとめるのは大変な作業だったのではないでしょうか。

ちばさん: 私は建築の専門家ではないのですが、この取り組み自体はとっても気安く考えていたんです。世界名作劇場を手掛けてきた日本アニメーションでは、制作に取りかかる準備として背景美術担当者が事前にきちんとした設計図を描きます。必要に応じて間取りや、あらゆる角度の外観を図面に描いているはずなので、その資料さえあれば間取りを起こすくらい全然わけないだろうと気楽にいたのですが、いざ始めてみたら結構大変でした。

例えば、かなり初期段階に描かれた設計図だと、実際の放映ではだいぶ設計が変わってしまっているんです。それに作品によっては必要な資料が残っていない、ということもありました。そこで最終的にはアニメーションのDVDを流しながら、「ここにドアがある」とか「ここはまっすぐ行くと突き当たりに部屋がある」とか、映像を実際に確認しながら作図しました。

それでも話数が変わるとドアの位置とか、家具の形や色が変わっていたり、場面によって窓とドアの間の間隔が違うなど、何を基準にすれば良いか困ることが多々ありました。そこで、日本アニメーションの方に、監修で見てもらいながら、「こんな風ですが、机の向きをどちらに合わせましょうか」など相談して「この辺りでいいだろう」と割り切った妥協の産物のところもあります。

ほかにも、ずっと同じ場所が舞台となる作品の場合は、初めの頃とだんだん内装が変わってくることもあります。『赤毛のアン(79年)』のアンの部屋は、最初は質素で飾り気がなかったのですが、成長するにつれて女の子らしい装飾が増えてきます。そうした変化までは本では対応できないので、そこは物語のスタート時点に合わせよう、とか。正確さを求めて調べ出すとキリが無かったのですが、それでもやり始めると夢中になって、半年ぐらいで仕上げました。

—— 本にまとめたからこそ気づいた、世界名作劇場のすごい、と思うところはありましたか。

ちばさん: そうですね、例えばキャラクターがバストショットで話しているだけの場面など、視聴者は壁紙の模様とか、どんな時計がかかっている、といったところまでそんなに意識しないで観ていると思います。ところが仮に間取り図の中にキャラクターを置いてみると「ここに立てば、後ろにはドアが見えている」とか、「この向きだと窓が確かに見える」とか、かなり辻褄が合っているんです。まるで、舞台上に大道具をこしらえたかのように、きちんと設計された中をキャラクターが正しく動いて、見えるべきところに見えるものがある。よく考えられているなあ、と感心しました。

室内をどんな動線で移動したのかということが、物語のいろんな出来事にちゃんとシンクロしていく。たった1場面しか出てこないようなところまで、矛盾なくきちんと合わせて設計されていることが、間取り図を描けば描くほど分かってきて、本当にすごいんです。

「次代の人に次のバトンを持ってほしい」。貴重な当時のインタビューも掲載

—— どんな風に現地ロケがされていた、など、ちばさんの当時のインタビューも合わせて拝見することができ、興味深かったです。

ちばさん: この本は以前から手がけていた世界名作劇場の調査の集大成みたいな感じです。残念ながら制作スタッフの中には既に亡くなられた方がかなりいらっしゃるのですが、過去にお話を直接伺うことができたことが今回すごく役に立ちました。

だから逆に今回まとめる時に「これを聞いておけばよかった」みたいなことも、わんさか出てきました。当時ここまで調べた上で、お話を伺えていたなら、もっと的を射たエピソードを引き出せただろうに、通り一遍のことしか聞けなかったな、という後悔があります。

—— それはインタビューする側には、つきまとう思いです。

ちばさん: 世界名作劇場に出会うことができて自分がすごく救われたので、その恩返しといったら大げさですが、後の時代の人たちともこの良さを分かち合えたらいいなと思っています。例えば、50年後の人が世界名作劇場について調べたい、と思った時に関係者の一次ソースの資料があったらいいですよね。だから、自分が見聞きした貴重な話が私で終わってしまうことがないように、次代の人に資料として渡すようなことができれば…。皆さんがどんどん次のバトンを持って走ってくださると嬉しいです。

後編に続きます。